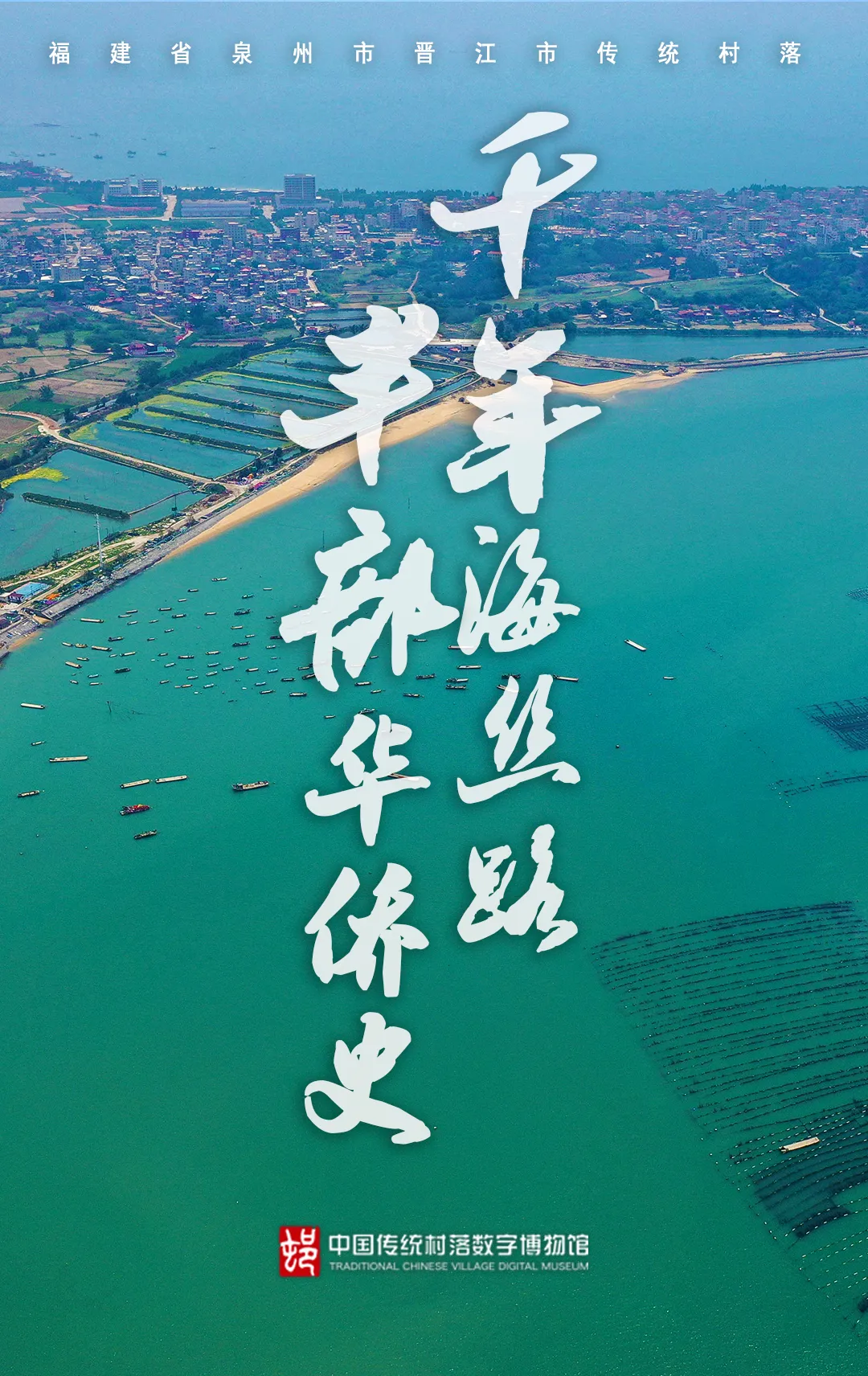

千年海丝路,半部华侨史 | 晋江传统村落特展

天津蓟州区古称,“无终”“渔阳”“蓟州”,处京津冀中心地带。

晋江

背靠戴云山脉,面朝台湾海峡

如同一把出鞘的利剑,直指东海

121公里蜿蜒的海岸线

勾勒出这座城市的海洋基因

注:晋江市陆域面积649平方公里,海域面积957平方公里。

西晋永嘉之乱

中原士族“衣冠南渡”

沿江而居,因怀念故土

“晋江”由此得名

以晋南渡时,衣冠避此者多沿江而居,故名。

——《晋江县志》

自戴云山发源的晋江

向东海奔去

沿途滋养出九十九溪、龙湖、虺湖等一众溪湖

@晋江南湖湾

得益于沿岸土地的供养

中原南迁士族在这片闽南红土上扎根

唐开元六年(718年)晋江置县

此后千百年间

人事更迭,商贾往来

晋江始终是泉州地区的中心所在

潮起潮落间

晋江人将目光投向了更远的海洋

宋元时,晋江一跃成为“东方第一大港”

商船辐辏,万国衣冠

@围头村码头

诗人李邴笔下“涨海声中万国商”

正是这片土地最辉煌的注脚

在明中后期、鸦片战争

抗日战争、新中国成立初等时期

晋江人大量外迁

侨居世界58个国家和地区

造就了晋江“十户人家九户侨”的传奇故事

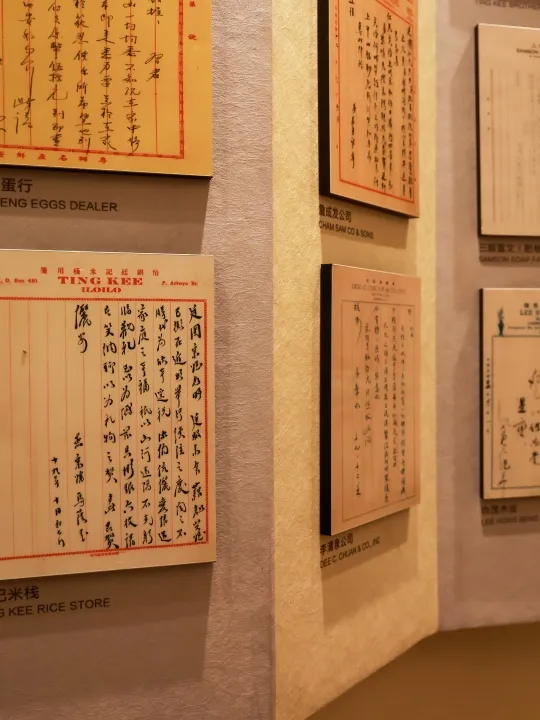

@侨批馆内的海外家书

走过沧桑,而又青春活力的晋江

扎根闽南,又拼搏全球的晋江人

始终不忘来源

他们把历史铭刻在宗祠中,吟唱在南音里

更流传在一个个村落内

@福全村福全郎君社

其中,晋江

福全村、塘东村、南浔村、福林村

灵水村、梧林村、围头村、瑶前村、檗谷村

已入选中国传统村落

@晋江市中国传统村落分布图

2023年

晋江市入选传统村落集中连片保护利用示范县

以海为基,耕海牧渔守桑梓

自古至今,晋江都是中国海防重要的前沿阵地。从明代海防建卫城,到清代收复台湾,再到建国后的“金门炮战”,晋江人始终拼死守护国与家。他们自古注重宗族血缘、庙宇神灵,重视传统习俗和传统美食的传承与延续,以自己的方式,千百年来守望着家国。

西晋末年

来自中原的河洛人首次南迁

他们的聚集地之一便是如今的晋江

河洛,是如今的河南等地

为了不忘源头

晋江人在古厝门楣上镌刻下了

“衍派”或“传芳”字样

@檗谷村黄氏宗祠正中悬挂的“灯号”

他们漂洋过海,依海而居

也用生命守护着新的家园

从古至今

晋江都是国家海防战线上的重要一环

明代日本海盗集团“倭寇”

时常侵扰沿海地区

@福全村西城门

为巩固海防

明太祖皇帝朱元璋

下令在中国沿海的险峻之地筑造卫城

北起辽东,南至海南岛的中国沿海

守卫之城依次建起

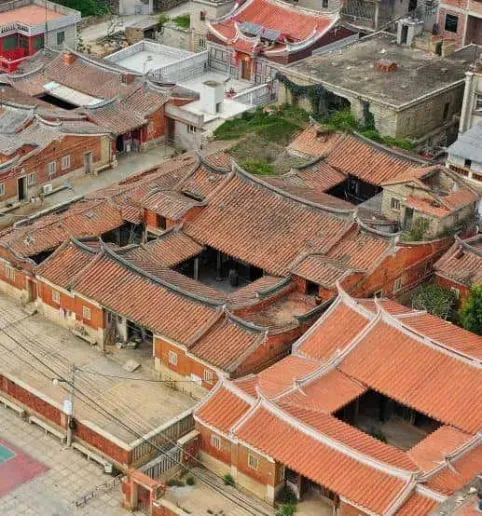

晋江福全村便是卫城之一

@福全村瓮城城门

洪武二十年(1387年)

江夏侯周德兴就在此建造了海上雄关——福全

此后,村民为避明代中后期的倭寇之乱

纷纷迁入卫所之内

形成村庄,故称“所内”

@福全村内街巷相互连接

福全村南门的前街和后街等

构成了一组组“丁”字形的市井格局

被称为“丁字街”

特殊的防御措施、街巷格局

成就了福全军民数次击退倭寇和海盗的壮举

@福全村的丁字街-泰福街

晋江南浔村还曾走出了

统率福建水师攻取澎湖的靖海侯施琅将军

他于康熙二十二年(1683年)奉旨专征台湾

实现了祖国的统一

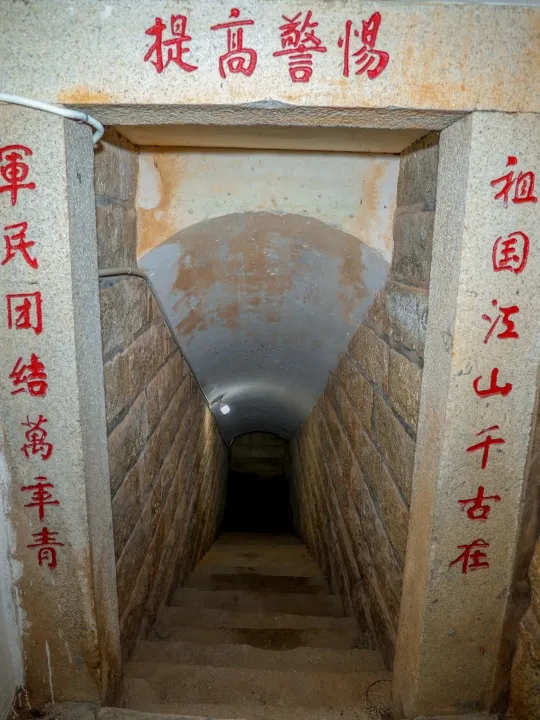

建国后

晋江作为对台战略重地

距金门仅5.2海里

晋江围头村

更是震惊世界的“金门炮战”的主要战场之一

@围头村被炮弹损毁的毓秀楼一角

围头前线军民并肩战斗

涌现出了海军英雄安业民烈士

民兵英雄“战地小老虎”洪建财等人

如今,围头村内还保存着当时躲避战乱的防空洞、碉堡等海防设施

@围头村防空洞

晋江人坚守着家国,也守护着敬祖祭神的传统

“清明不回家无祖,年都不回家无某(妻)”

——晋江俗谚

1993年,福林村粘氏200余人

前往南浔村的粘氏大宗祠参加庆典活动

2024年,来自福建、河北、台湾、山东等地200余粘氏后裔

又齐聚河北省孔桥村粘氏家族墓地

进行了空前盛大的祭祖活动

纵然是时代变迁,晋江人对认祖归宗的内心坚守始终未变

村落里还有家庙、大宗、小宗和公妈厅等祭祖空间

人们拜谢先祖以求家族兴旺

@塘东村——蔡氏家庙

@灵水村——吴氏家庙

@檗谷村——黄氏家庙

同晋江祖先迁徙而来,传承至今的

还有名扬内外的南音、掌中木偶戏、高甲戏等传统民俗

它们也受到晋江人的托举与守护得以持续至今

@塘东村南音

@掌中木偶戏

@灵水村将军爷诞辰表演高甲戏

南浔村旅菲华侨施能狮

捐资上万元修建老人活动室,资助村落南音社的延续传承

@南浔村南音逸兴社

晋江人记忆中的古早味

更是乡愁的具象化

灵水菜脯因产于灵水村而得名

本地疏松、肥沃、富含有机质的沙壤土

适宜“半头青”萝卜的种植

这种萝卜经过加工,成为菜脯

明万历年间,灵水菜脯得到了皇帝嘉许

钦定为免税食品,销行各地

@灵水村菜脯

入选晋江市第七批市级非物质文化遗产代表性项目

明代,由灵水村灵源禅寺沐讲禅师研制的万应茶

数百年间被视为“寺中一宝”

由十七种山中灵药和59味中药材炮制而成

对中暑痢疾、感冒发热、腹痛吐泻等疗效显著

@灵水村万应茶

塘东村的海洋沙堤滩涂

肥沃的土壤,浅水的海滩适宜养殖海带和紫菜

它们既是村民饮食中不可或缺的食材

也是村民的生计所依

@塘东村海带

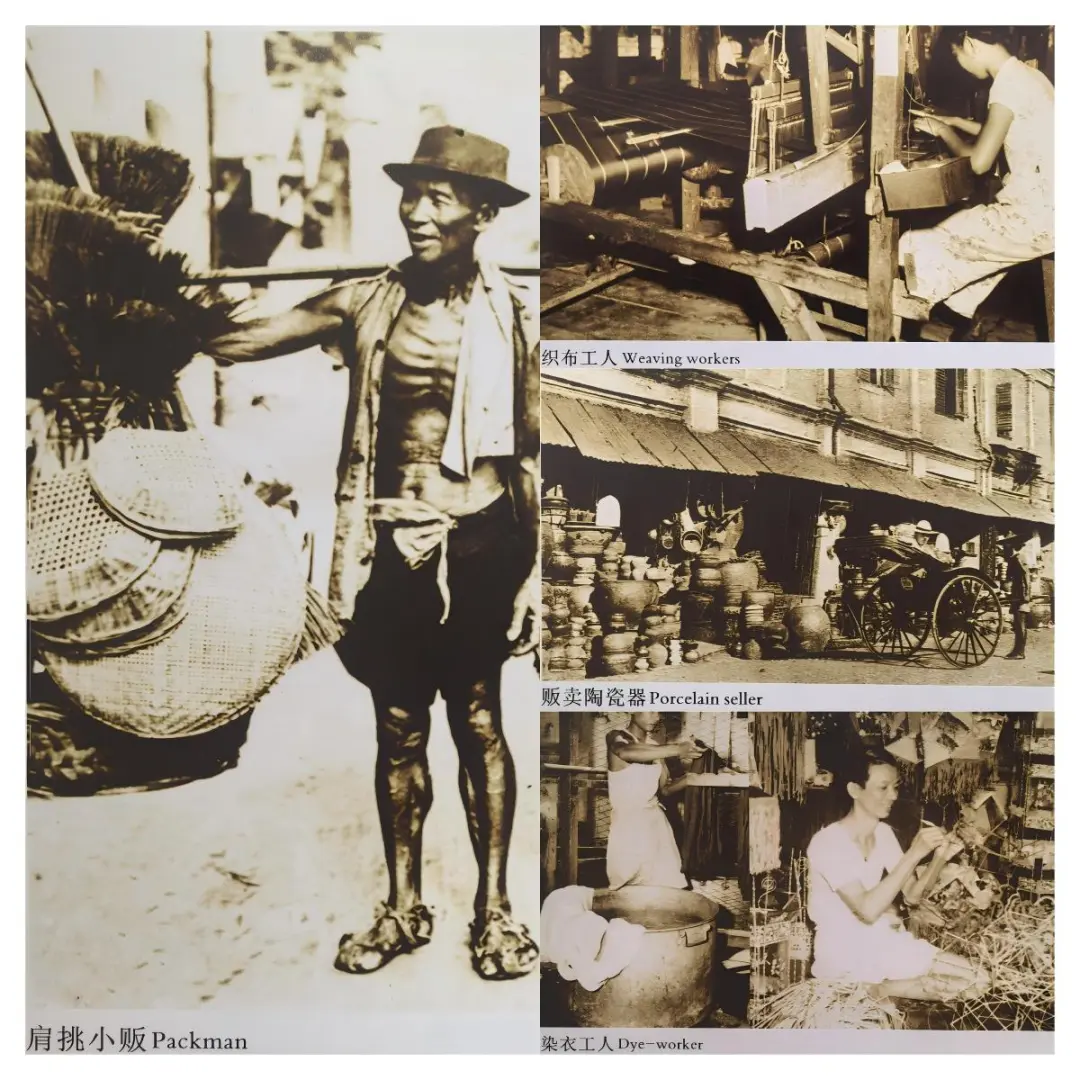

借海为路,劈波斩浪写豪情

明清时期,因山多地少,难以为继,面前一望无际的海洋就成了晋江人谋生的希望。他们漂洋过海,背井离乡,将生死别在腰间,在不断努力、拼搏中,创造出了一个个闽商的传奇。远赴南洋谋生,家乡便越发亲切,华侨们源源不断地回馈家乡,建设学校、修桥补路、捐资救国,书写着晋江人独有的豪情。

明清时期

因陆上“人稠地狭”“田园不足于耕”

晋江人不得不向大海谋生

他们漂洋过海、背井离乡

远赴东南亚“过番谋生”

史称“下南洋”

下南洋便是将生死别在腰间

需要有破釜沉舟的决心与勇气

@下南洋初期华侨以卖苦力为生

肩挑手扛、走街串巷

晋江人多以出卖苦力和当店员为生

或是从事农耕、捕鱼、采矿、工匠等行业

“十去六死三留一回头”

——谚语

经过长时间打拼

他们把积累的血汗钱

投入到扩大经营中

粮油店、杂货店、五金店、美发店........纷纷建起

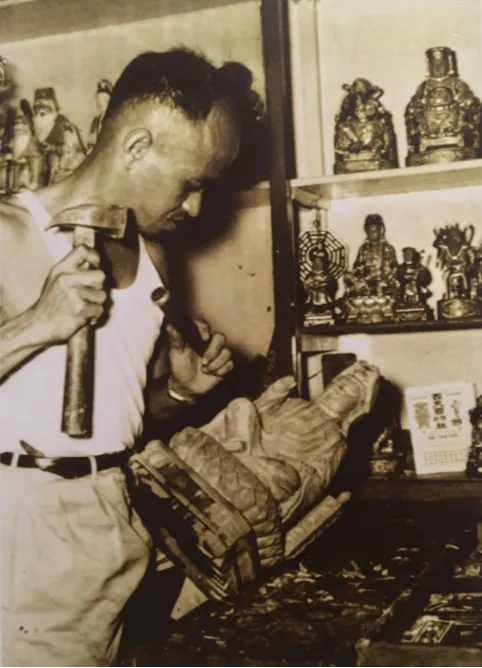

@下南洋的石刻工匠

“三分天注定,七分靠打拼”

——闽南谚语

下南洋的晋江人逐渐扎根海外

也成就了晋江传统村落“十户九侨”的美誉

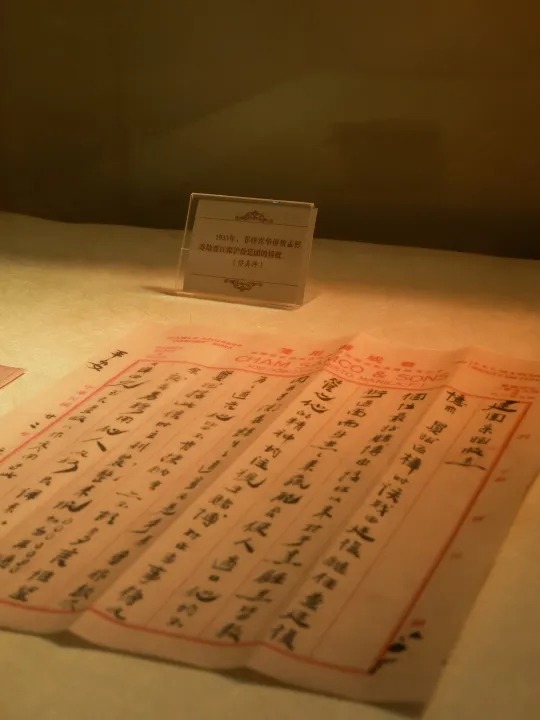

晋江梧林村的侨批馆内

华侨们曾邮寄给家人的信件和汇款凭证

也在记录着他们往昔的峥嵘岁月

这些泛黄的纸张

承载了华侨思乡的浓厚情感

也见证了晋江华侨的艰辛创业历史

@侨批馆收藏的家书

在梧林村的成功闽商中

蔡德鑨是一个典型的代表

他出生在农户家庭,通过在菲律宾打拼

最终从小伙计成为“菲律宾玻璃大王“

1921年,蔡德鑨回乡建造皇宫氏大厝后

又在旁边建造了一座五开间二落大厝

人们将这两座大厝叫做“德鑨宅"

@梧林村蔡德鑨故居

晋江南部临海的塘东村

就是一代“菲律宾糖王”蔡本油的故乡

@塘东村蔡本油故居

20世纪初

40岁的蔡本油因生活所迫到菲律宾谋生

他从店员做起

20年间发展“锦”字号的商行、公司10余家

最终跻身菲律宾华侨富豪之列

@塘东村蔡本油故居内天井

檗谷村

旅菲华侨黄秀烺

民国初年曾斥资捐修泉州西塔,颇得乡梓称誉

此后,他又投入25万银元

在檗谷村郊营建了家茔一座,称“古檗山庄”

@古檗山庄大门

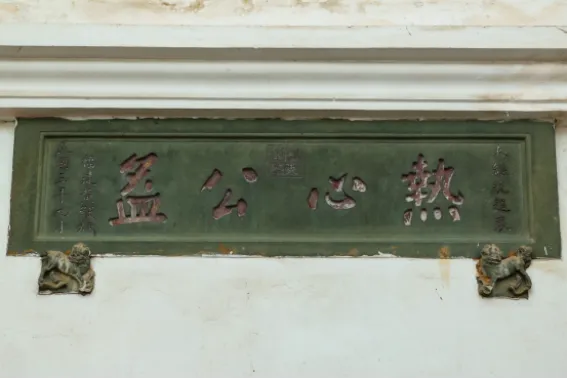

孙中山曾对其题赠“热心公益”匾额

@古檗山庄景庵正中悬挂的石质匾额

黎元洪曾颁赠“嘉禾勋章”

并赠其“急公好义”匾额

除了回乡兴建古厝

晋江传统村落里几乎随处可见

标有“某某华侨捐资而建”的路牌、庙碑、功德碑等等...

这都是华侨们心系家乡

回馈故里的见证

@为华侨捐建者立的石碑

华侨还心系祖国,以己之力守护祖国

福林村华侨许志长

于光绪年间筹措出一大笔巨款

并由闽浙总督府送达安徽省灾区

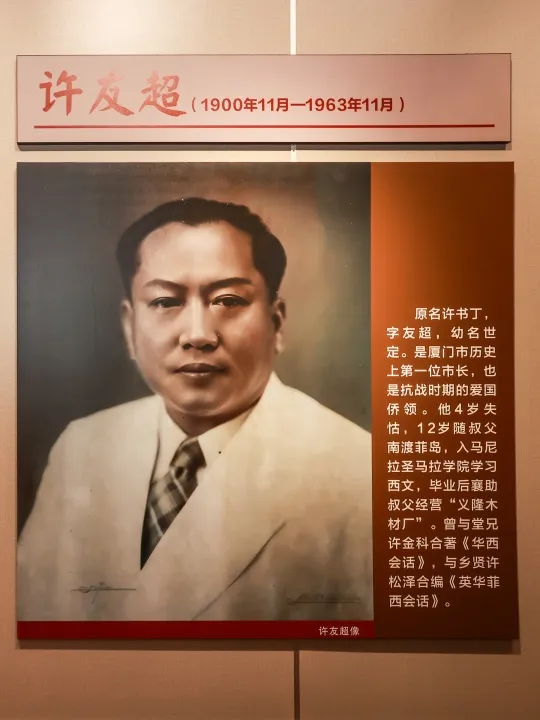

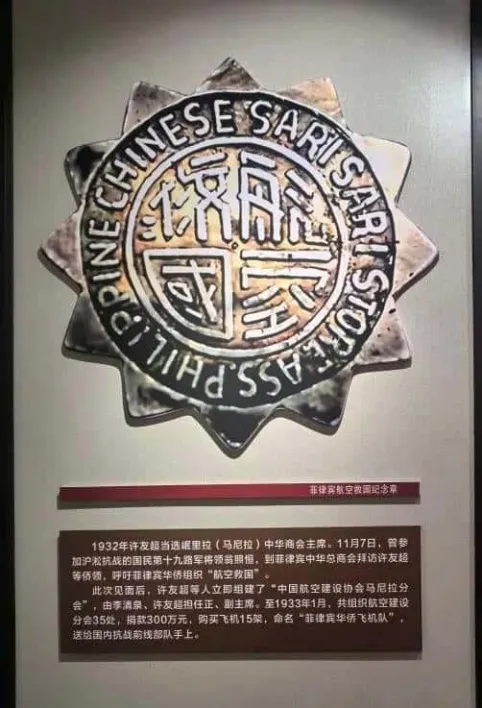

“九·一八”事变之后

福林村华侨许友超牵头

在晋江菲律宾华侨救国会组织“航空救国”

捐出飞机款300万元

购买了15架飞机

机组命名为“菲律宾华侨飞机队”

并送到了国内抗战前线部队手上

@晋江菲律宾华侨救国会组织“航空救国”

如今,海外的晋江籍华侨仍有300多万人

旅菲华侨还组成了同乡会

乐此不疲地帮助来此谋生的故乡人

因海而盛,侨韵千帆共潮生

晋江,是海上丝绸之路上的重要一环。大部分晋江传统村落深度参与了海丝贸易。海丝商贸历史,加之下南洋的浪潮,晋江在国际商贸、文化的交流中,形成了更加包容、开放的心态。番仔楼、西式洋楼......他们的建筑中西合璧;佛教、道教、伊斯兰教......他们的信仰十分多元;海蛎煎、咸饭......他们的美食兼具中西。

“苍官影里三洲路,涨海声中万国商。”

——南宋名臣 李邴

诗中的“三洲”即晋江畔

描写的是晋江商贸繁华的盛景

宋元时期,这里是海上丝绸之路的重要城市之一

万国商船鳞次栉比

万国乡音人声鼎沸

不同文化在此融合、交汇

@塘东村临海一角

随着“万国商”远达五海三洲

中国瓷器、茶叶、丝绸也随之远销海外

晋江瑶前村

是海丝贸易重要的出口产品——陶瓷的主要产地之一

@瑶前村古龙窑遗址

宋代,泉州太守王延彬重视海外贸易

命李文兴于此建窑

烧制陶瓷,以充蛮船交易

@瑶前村保存的清末瓷器

元、明时期,颜、姚、许等姓相继入居

因村址在古窑之前,故名“窑前”

如今,村落西侧石佛山下仍保存着古龙窑遗址

@瑶前村古龙窑遗址一旁的窑土

与瑶前村相去不远的南浔村

曾长期开展出海贸易

繁盛时涌现出了18个商号

@南浔村盛吉商号的府邸

@南浔村振兴街上悬挂的商号牌匾

村内著名的长顺建筑群

是闽商施长顺回国建造的宅院

也是晋江与台湾商贸交流的见证

2013年,建筑群被列为福建省省级文物保护单位

@南浔村长顺建筑群

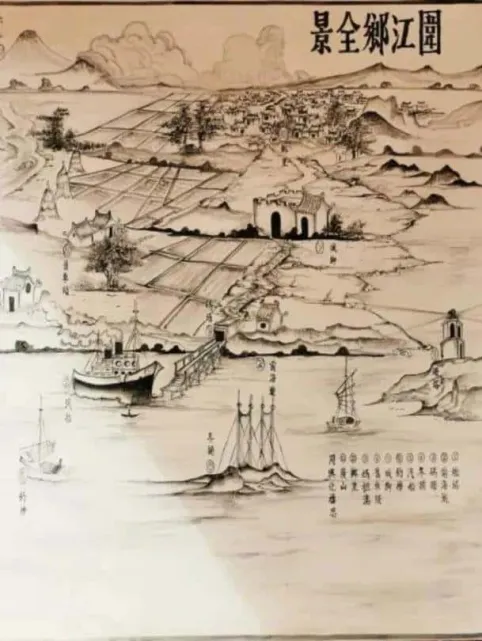

围头村,临近围头湾

海岸线曲折绵长达6500米

是一个天然良港

@围头村全景图

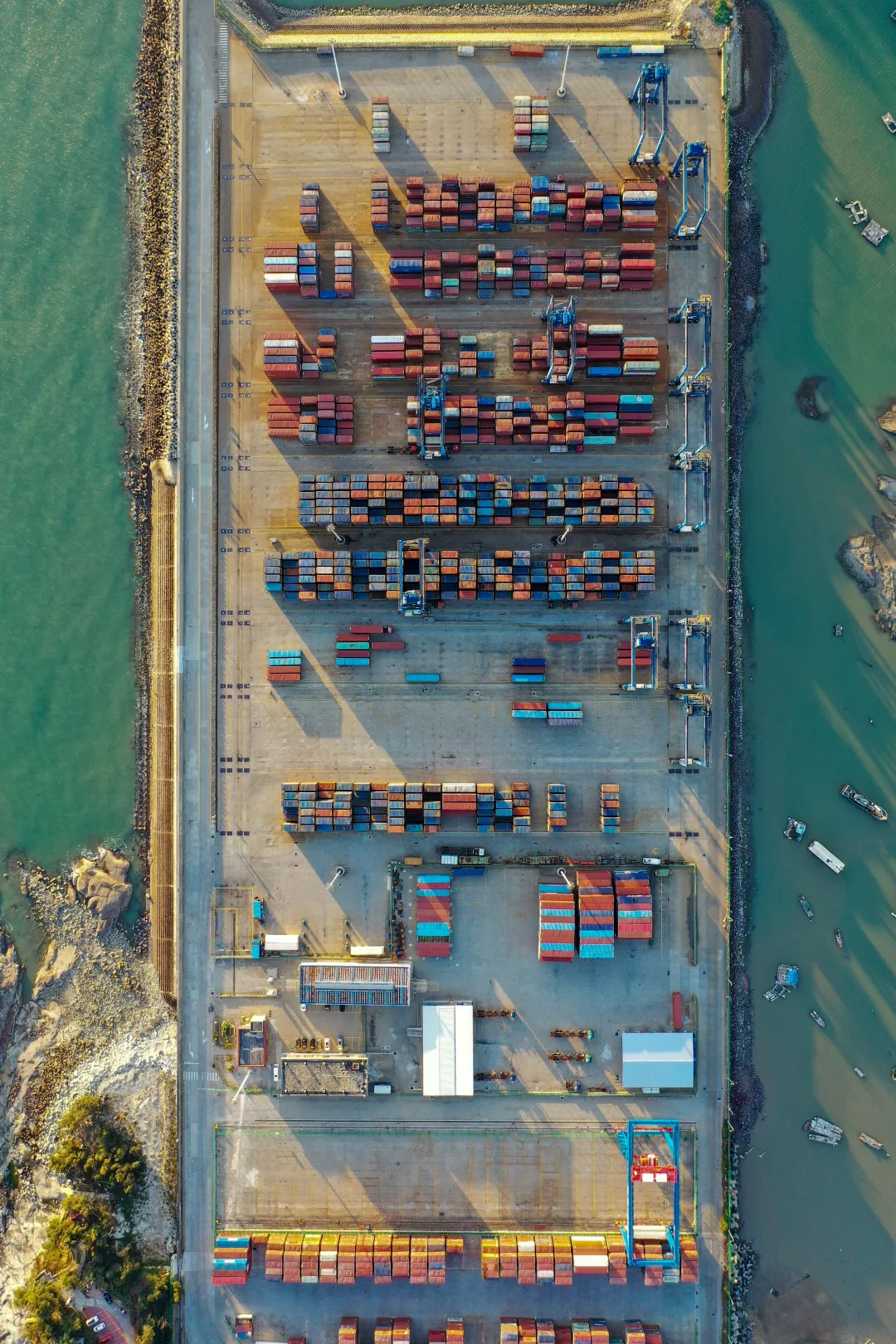

1931年,乡侨集资建造了钢筋水泥的围头码头

2008年,万吨级码头国家一级口岸落户于此

@围头村码头

围头码头曾是对台小额贸易试点

也是泉州最早的对外贸易港口之一

一度成为围头港往来南洋的 “晋江南渡口”

如今,码头承担了晋江市60%以上的货物进出口任务

@围头港太平洋码头

海丝贸易、晋江人下南洋

造就了晋江自古以来的开放、包容的个性

发家致富的华侨荣归故里时

一定会斥巨资修建宅院

传统村落内的建筑融合了东西方元素

他们将阿拉伯、南洋的西式建筑风格

与传统的闽南红砖古厝结合

一座座“中西合璧”的洋楼和番仔楼

如雨后春笋般建起

@围头村璧山楼与挹爽楼

塘东村内

蔡本油斥巨资建造了两座相连的番仔楼

一座正面全部为柱廊称“油香阁”

另一座则是三开间双层楼

@塘东村蔡本油故居

晋江的其他传统村落也留下了

中西合璧的番仔楼、哥特式洋楼等

不同时代的华侨建筑

@梧林西式洋楼——朝东楼

梧林朝东楼

是兼具罗马式外观、闽南大厝内部结构的西式洋楼

拱形门窗、罗马柱及铁艺装饰极具西方特色

内部则沿用了闽南大厝的中轴对称设计

@福林村番仔楼——春晖楼

晋江不仅建筑风格包罗万象

信仰更是容纳万千

在晋江传统村落里

几步一庙宇,举头三尺有神灵

因弘一法师至福林村福林寺隐居

村落由此得名“福林村”

@福林村——福林寺正门

@福林村——福林寺弘一亭

佛教、道教、伊斯兰教、摩尼教、基督教、印度教等多种宗教

与本土民间信仰相互融合、和谐共存

多元信仰在晋江人精神生活中扮演着重要角色

@福全村 道教 城隍庙

@南浔村 基督教 教堂

丰富多彩的美食

也体现着晋江本土与海外的融合

梧林村海蛎煎虽为闽南传统小吃

但因使用了本地小海蛎和南洋传入的番薯粉

口感更为鲜嫩

部分做法还加入了蟹肉或鸡蛋

既凸显海洋食材的鲜味,又吸收外来的烹饪技法

@梧林村海蛎煎

瑶前村有牛肉羹配以咸饭的“经典组合”

咸饭拌甜辣酱是南洋饮食影响的结果

甜辣酱源自东南亚蘸料传统

其酸甜微辣的风味平衡了牛肉汤的厚重感

形成“一汤一饭一酱”的味觉层次

@瑶前村咸饭

如今,晋江市传统村落传承文化传统、凝聚人心,实现了创新发展,在晋江现代化进程中发挥着独特的价值。

塘东村因“糖王蔡本油故居”“巨型触角沙滩海景”而闻名;

福全村以“防御城堡”“明代卫所”而著称;

围头村依托“战地文化”“对台前沿”,以及码头运输而发展迅速;

檗谷村为历代“文人墨客聚集地”,书法艺术和宗族文化的高地;

瑶前村因古龙窑参与了世界丝绸之路历史,如今有理想的田园生活图景;

南浔村则以清代平定台湾的施琅将军的故乡而闻名于世;

福林村堪称闽侨文化的宜居乡村;

梧林村是面向泉州乃至国际的“侨乡文化博物馆”

灵水村紧临灵源山,是风景里的闽南会客厅。

晋江传统村落以一如既往的包容姿态,迎接着八方来客。这些承载着闽南文化精髓的古厝群落,在红砖燕尾脊的斑驳光影间,既坚守着“皇宫起”的营造古法,又悄然融入了现代生活的烟火气——侨乡屋檐下可能藏着文创咖啡馆,百年宗祠里正举办着国际艺术展。开放包容与传承创新的微妙平衡,恰似晋江人“爱拼敢赢”精神的文化注脚。